おしらせ スギ花粉症とダニアレルギー性鼻炎の舌下免疫療法を行っています。

当院ではスギ花粉症とダニアレルギー性鼻炎の舌下免疫療法を行っています。治療を希望される方は、電話でその旨をお伝えください。

スギ花粉症とダニアレルギー性鼻炎の治療

スギ花粉症とアレルギー性鼻炎の治療には2つの治療法があります。一つは、くしゃみ・鼻水・鼻づまり・目のかゆみ等の症状を薬で抑える薬物療法です。もう一つが、花粉症の原因となっている物質(アレルゲンといいます)を少ない量から投与して体を慣らしていくアレルゲン免疫療法があります。

アレルゲン免疫療法は、対症療法である薬物療法とは違い、根本的な体質改善を目指す治療法ですので、長期にわたって症状を抑えることが期待されます。そもそもアレルゲン免疫療法の歴史は古いのですが、アレルゲンの投与方法が注射で行う皮下免疫療法しかありませんでした。この治療を受けるためには医療機関に頻回に通う必要があり、しかも痛みを伴う治療であるため、限られたごく一部の医療機関でしか行われてきませんでした。

2014年、アレルゲンの投与方法を、舌の下で行う舌下免疫療法が新たに加わりました。この治療法は治療薬を毎日自宅で服用するものですので、月1回の受診で済みます。

スギ花粉症、ダニアレルギー性鼻炎の舌下免疫療法について

スギ花粉症、ダニアレルギー性鼻炎と診断された患者さんが治療を受けることができます。

治療薬を舌の下に置き、1分間そのまま保持した後、飲み込みます。

服用の期間

1日1回、毎日服用します。治療開始の最初の1週間は極少量を服用し問題なければ2週目から増量し、その量を続けます。治療期間は3年以上が勧められています。

治療の開始時期は?

スギ花粉症は、スギの花粉が飛んでいる時期には治療を開始することはできません。ですからスギ花粉の飛散が終了した5月から遅くとも10月までには開始した方がよいと思います。

ダニアレルギー性鼻炎は、季節に関係なく治療を開始することができます。

期待できる効果

すべての患者さんに効果があるわけではありませんが、長期に正しく服用すれば次のような効果が期待できます。

・くしゃみ、鼻水、鼻づまりの改善

・涙目、目のかゆみの改善

・アレルギー治療薬の減量

・生活の質の改善

・ダニアレルギー性鼻炎の患者さんは、気管支喘息を合併している場合、気管支喘息の症状の改善も期待されます。

副作用

主な副作用

・口の中の副作用

(口内炎や舌の下の腫れ口の中の腫れ)

・咽頭(のど)のかゆみ

・耳のかゆみ

・頭痛 など

重大な副作用

・ショック

・アナフィラキシー

多くの場合、服用30分以内で、じんましんなどの皮膚症状や、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状、突然のショック症状(蒼白、意識の混濁など)が見られます。

- 日付:2025年9月1日

- カテゴリー:おしらせ

おしらせ 百日咳予防のため三種混合の追加接種をお勧めします。

百日咳の報告が増加し問題になっています。乳児が死亡した例も報告されています。

百日咳を予防するワクチンは、五種混合ワクチンです。予防接種のスケジュールでは、接種を生後2ヶ月から開始し、生後4ヶ月には3回目を完了します。ワクチンを3回接種することで、基礎免疫ができます。3回目の接種から1年後に追加接種を行います。これで百日咳に対する抗体はさらに上昇しかかりにくくなります。しかしワクチンによる免疫は徐々に低下し、5~6歳では抗体の保有率は30%以下となります。

百日咳はワクチンを受けていない赤ちゃんがかかるととても重症になり、呼吸ができなくなり死に至る事もあります。ワクチンによって免疫が付く前にかからない様にする為には、学童期や成人の百日咳の流行を抑える必要があります。

日本小児科学会は、学童期の百日咳を予防するために就学前におよびDTⅡ期の時期に三種混合ワクチンを接種することを勧めています。とくに乳児への家族内感染が心配な場合は、4歳以降の接種をお勧めします。

ただし、三種混合ワクチンの接種は任意接種になるため無料で接種はできません。接種料は1回4000円です。接種をご希望の方はお問い合わせください。

尚、就学前の接種は、MRⅡ期との同時接種をお勧めします。また、DTⅡ期(二種混合ワクチン)の時期の接種は、DTⅡ期を受けずに三種混合ワクチンを接種することになります。

今回の百日咳の流行で乳児の感染を防ぐためには、

1)生後2か月を迎えたら速やかに五種混合ワクチンを接種する。

2)乳児のいる家族への三種混合ワクチンの追加接種を行う。

3)妊娠後期の妊婦さんに三種混合ワクチンの接種を行う。この方法は海外で行われている国は多くあります。接種によって赤ちゃんに百日咳の抗体が移行し予防する方法です。ただし日本では接種の安全性は確認されていますが、効果については検証中のようです。

追記

2025年7月28日現在、三種混合ワクチンの入手ができない状態が続いていますので、接種は行っていません。

- 日付:2025年4月24日

- カテゴリー:おしらせ

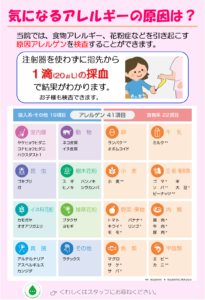

おしらせ 当院では指先から1滴の血液を採取してアレルギーの検査ができます。

小さいお子さんの採血は、採血をする側も、採血を受ける側(親御さんも含めて)も大変な負担がかかります。

当院では、指先から血液1滴を採血して下のイラストにある41種類のアレルゲンの検査が可能な機械(ドロップスクリーンA-1)を使用しています。

何らかのアレルギーの症状を持っている方が対象になります。症状がない方が漠然とアレルギーの検査を希望する場合、保険は適用されませんので自費での検査になります。

尚、検査を希望される方が集中した場合、検査をお断りすることもあります。

- 日付:2025年2月16日

- カテゴリー:おしらせ

おしらせ 男性に対する子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)接種について

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、主に性行為によって感染します。性行為を経験する年頃になると多くの人が感染します。感染するのは男女を問いません。女性が感染すると子宮頸がんの原因となることが知られています。これを予防するために現在は小学6年生から高校1年生担当の女子は、定期接種として無料でHPVワクチンの接種を受けることが可能になっています。

あまり知られていませんが、HPVワクチンは男性への接種も可能です。世界的には男性への接種を行っている国は多くあります。日本も2020年12月から男性への接種が可能になっています。接種は任意接種で自費になりますが、公費で行う自治体も少しずつ増えてきています。(東京都では多くの自治体が公費負担)

男性へのHPVワクチン接種の意義

1)女性の子宮頸がんの発症のリスクを減らす

性行為によって男性が女性にHPVを感染させる危険があるため、男性がワクチンを受けることによって女性の子宮頸がん発症のリスクを減らすことができます。

2)HPV感染によって発症する男性の病気の発症のリスクを減らす

男性がHPVに感染すると、尖圭コンジローマ(性器周辺にできる良性の腫瘍)、肛門がん、咽頭がんの発症のリスクを減らします。

接種年齢

9歳以上の方に接種が可能ですが、HPV感染症は性行為によって感染するので、性交渉を行う前に接種するのが望ましいとされ、12-13歳頃が適していると考えます。

ワクチンの種類、接種方法

現在使用されているHPVワクチンは、2価、4価、9価の3種類ですが、男性に接種できるのは4価のガーダシルです。2025年8月から9価のシルガード9も接種可能になりました。

ガーダシル接種は筋肉注射で回数は3回です。接種間隔は、2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。

接種料金は、1回15000円です。

シルガード9接種も筋肉注射で、ガーダシルと同様で3回接種が基本ですが、9歳以上15歳未満の方は、2回接種で完了することも可能です。

接種料金は、1回28000円です。

接種を希望される方は、ご連絡ください。

- 日付:2025年2月4日

- カテゴリー:おしらせ

おしらせ 小児へのワクチンの筋肉内注射について

2024年4月から四種混合ワクチン(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオの混合ワクチン)にヒブワクチンが加わった5種混合ワクチンの接種が開始しました。また、肺炎球菌ワクチンも今まで13種類の菌の型が含まれる13価が使用されていましたが、2024年4月からは15価ワクチンの使用、さらに2024年10月からは20価ワクチンの使用が始まりました。

この新しいワクチンは、接種方法が今までのワクチンと少し違います。今までのワクチンは皮下注射(皮膚と筋肉の間に注射液を入れる)のみでしたが、新しいワクチンは、皮下注射と筋肉注射(筋肉内に注射液を入れる)両方が可能です。

皮下注射と筋肉注射

日本以外の国では、予防接種はほとんど筋肉注射で行われています。皮下注射で行っているのは日本だけです。どうして日本だけ皮下注射になったか?これには歴史的な背景があります。1970年代に、抗生剤や解熱剤を筋肉に注射をする治療が普通に行われていました。大量に何度も注射をしたため、大腿の筋肉が破壊され機能障害を起こす「大腿四頭筋拘縮症」が社会問題になりました。それで予防接種は皮下注射で行われるようになりました。ただし予防接種で注射する液の量は少ないので、そのような副作用はありません。2000年代から使用されるようになったワクチン、例えば子宮頸がんワクチン、新型コロナウイルワクチン、帯状疱疹ワクチンは皆筋肉注射です。

筋肉注射のメリットもあります。皮下注射より筋肉注射のほうが免疫がつきやすく、注射部位が腫れたり熱を出したりする副反応も少ないといわれています。

筋肉注射は痛みが強いというイメージがありますが、皮下注射と比べて特に痛みが強いことはありません。痛みは接種する医師の技量によると思います。

ということで、当院では5種混合ワクチン、15価、20価肺炎球菌ワクチンの接種は筋肉注射で行います。

- 日付:2025年1月22日

- カテゴリー:おしらせ